-

すべては君の「知りたい」からはじまる

堀川高等学校

普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)

〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]

TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975

すべては君の「知りたい」からはじまる

普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)

〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]

TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975

7月19日(土)の学校説明会で、講堂での副校長の学校説明の中で、カラスの研究を個人で進めている生徒の紹介をしたところ、来校者アンケートの中に、「楽しかったです!カラスの名前をつける人が一番すごそうと思いました!普段から観察とかしてはるんですかね?ホームページとかにカラスの地図とか詳しいことのせてもらえませんか?(もうあったらすいません)」という中学2年生からの感想があり、説明会当日の最後のスタッフ会議でも校長先生から全スタッフに紹介され、笑いが起こっていました。アンケートご記入いただきありがとうございます!残念ながら、まだホームページでご紹介していませんでした。

そのため、今日は当の1年生探究科生徒に、ホームページ記事を作ってもらいました!ご覧ください。

________________________________

2年前のことなんですが、とある本屋に足を運ぶとカラスの雑誌が積まれていました。表紙のカラスと不意に目が合ってしまい、その瞬間目が離せなくなりました。これが一目惚れ、運命なのだと思います。

そこから日常的にカラスを注意して見るようになりましたが、意外と行動がお茶目、キュートなのだとわかり、どんどんとカラスの魅力に引きずりこまれました。

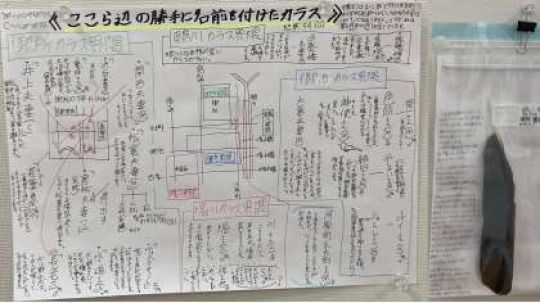

学校説明会で副校長先生が紹介されたカラスマップは、普段からのカラスの観察記録をもとにして、個体ごとの声やシルエット、行動パターン、そして第六感ならぬカラス感(あ、あの子やorあ、アイツや、と人と同じく雰囲気で個体差がわかる)を駆使して、計34羽のカラスの名前と出現ポイントをマップ化したものです。2年前に初めて一羽目に色羽さんという名前(色がないからこそ色をつけてあげたいという思いで名付けました)を付けて以来、少しずつためてきた識別できるカラスの分布を、クラスのみんなに知ってもらうため、クラス前のボードに掲示するため、今回作成しました。

今年の夏は、HOPの研究として、カラスのフライトディスタンス(天敵とみなす相手がどこまで近づくと飛び去るかという距離)に地域差があることに注目して、人間文化の地域性などとの相関があるのかを調査する予定です。

アンケートを書いてくれたあなたへ

世の中で一般的にあまりよい印象が持たれていないカラスに興味を持ってくれてとても嬉しいです。現在、人間とカラスの間には騒音やゴミなどの問題はありますが、それらを取り除く努力をすることで、人間とカラスの共生する未来が築けると思っています。ぜひ、堀川高校で一緒に研究しましょう!!

________________________________

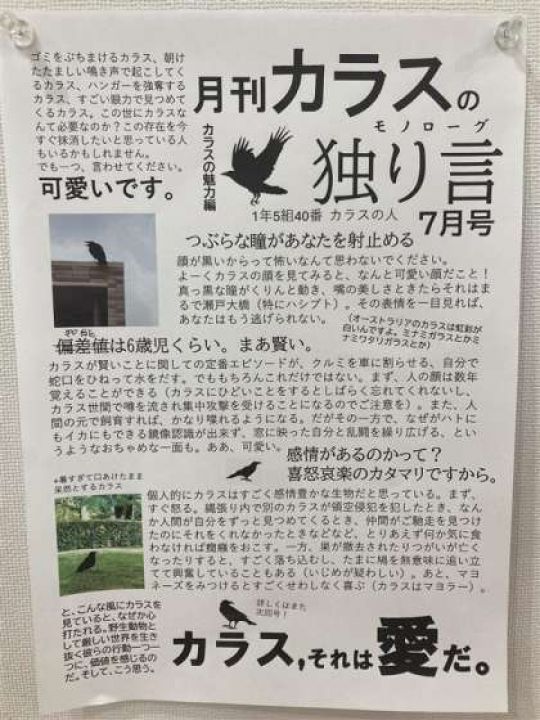

※写真にあるカラスの羽の説明も、クラス前に掲示されています。手書きでしたが、すべてテキスト化してくれました。ご紹介しておきます。

羽の説明……

とある日に採取したハシブトガラスの初列風切です。注目ポイントは、太い羽軸と立派な羽弁。初列風切は揚力を生み出す部分なので、羽の中で最も大きく頑丈につくられています。(この羽というものには構造色や防水性など、驚くべき性能がたくさんそなわっているんですよ)

一つ、よく世間で言われているのが「カラスの羽なんて汚いから拾うのをやめなさい」です。私も羽を見つけては採取しているのですが、家族全員から非難の嵐を受けています。ですが、すこし弁解させてください。もちろん野生動物であるので、むやみに触るのはよくありません。でも、カラスは公園の水につかるなどして、一応毎日お風呂に入っています。また、野鳥がもっている菌は、鳥同士であれば容易に感染しますが、人間が甚大な影響をうけることはあまりありません。汚れが気になるのであれば、熱湯で煮沸したり、中性洗剤で消毒したりして洗浄することができます。(とはいうものの、見た目の美しさがすこし劣ってしまうので、私は水洗いしかしていません。虫がつかないよう、密封して保管しています)

近くで羽を見てみると、安定して空を飛ぶための工夫がいろいろ見つかっておもしろいです。ぜひ、観察してみてください!