-

「人とつながる音楽家」を目指して

京都堀川音楽高等学校

音楽科

〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1[MAPを見る]

TEL. 075-253-1581 FAX. 075-213-3631

「人とつながる音楽家」を目指して

音楽科

〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1[MAPを見る]

TEL. 075-253-1581 FAX. 075-213-3631

堀音生の皆さん,おはようございます。

昨日午後,第3回の課題を郵送しました。今日または明日に到着したら,すぐに「第3回送付 別紙」という文書に,来週行う予定の個人面談の日程が記載されていますので,回答を記入して,全員(都合のいい人も悪い人も)学校までFAXか写メで送り返してください。なお,その別紙の下部には,「オンライン学習」に関するアンケートもあります。これは,今後オンライン学習を行う時に参考とするためのものです。これにも同時に回答をして下さい。

さて,今日は「吟遊詩人」についてのお話しです。

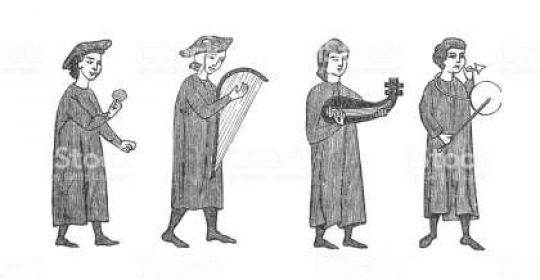

日本では,鎌倉幕府ができるころ,つまり11世紀から12世紀にかけて「祇園精舎の鐘の音~・・」と,琵琶という楽器をつま弾きながら法師が歌っていく「平家物語」がはやりました。ちょうどそのころ,南フランスではトルバドゥールと言われる貴族や騎士階級の人たちが,やはり楽器をつま弾きながら自作の歌を歌うことがはやりました。こちらは源平の戦いではなく,当時最強の敵であったイスラム教徒との命運を決する戦いである十字軍をテーマにした詩や恋愛や,美しい女性をたたえる歌が貴族の館などで盛んに歌われました。日本では身分の低い芸人や盲目の法師が吟遊詩人と言われていますが,ヨーロッパにも同様に芸人として,ジャングルールと言われる人たちがいたのですが,これは主に歌や大道芸を街角で行う人たちでした。それが,12世紀になると,貴族や騎士のような教養のある人たちも,自らが十字軍での体験や,見聞きしてきたとこなどを作詞し,メロディーをつけて歌うことがはやってきました。その後,北フランスへとひろがり,ドルヴェールと呼ばれる騎士たちが多く現れました。さらに,ドイツにも影響をあたえ,ドイツでは,ヴィオールと呼ばれる楽器(ヴァイオリンにつながる6弦のある楽器)を弓で弾きながら歌うミンネゼンガーと呼ばれる歌手が現れました。さらに15,16世紀になると,マイスターと呼ばれる親方の歌手,マイスタージンガーの歌曲が流行りました。彼らは,毛織物業者や金具屋などの都市の商工業者であり,その部下の詩人や歌手をやとい,歌の技を競ったりしていました。コンクールの始まりでしょうか。これが,ワーグナーの楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」に描かれることになります。このように,日本と西洋の街角では,はほぼ同時代に「吟遊詩人」による民衆の歌曲がはやっていたのです。