-

「人とつながる音楽家」を目指して

京都堀川音楽高等学校

音楽科

〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1[MAPを見る]

TEL. 075-253-1581 FAX. 075-213-3631

「人とつながる音楽家」を目指して

音楽科

〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1[MAPを見る]

TEL. 075-253-1581 FAX. 075-213-3631

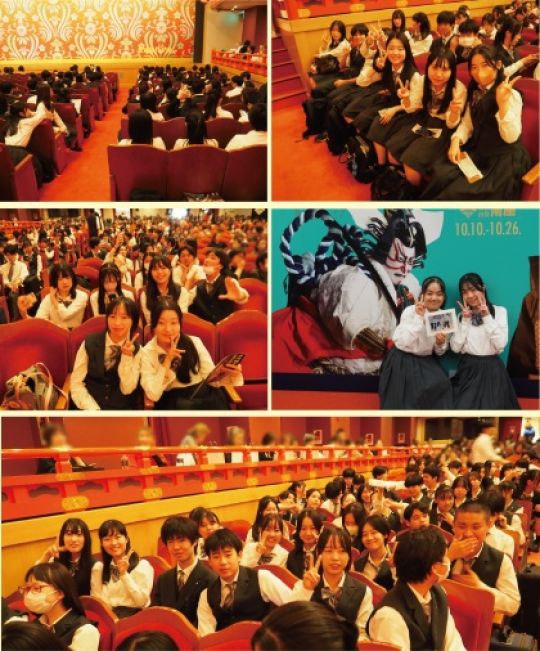

今回のラストでは、市川團十郎さんによる『暫』の拵え(こしらえ)が舞台上で行われました。

幕が上がると、舞台中央の少し高くなった台の上に鏡が置かれ、その一角だけにスポットライトが当たっていて、そこへ團十郎さんが客席へ話しかけながら登場し、鏡の前に腰を下ろされました。そこに三味線一挺の音が流れだし、解説も加えつつ團十郎さんはゆっくりと化粧を施していかれました。音と動きが呼応し、まるで音楽そのものが所作を支えているようでした。

化粧が整うと一度幕が引かれ、お囃子が加わって再び幕が上がり、今度は立ったまま後見の方々に衣裳を整えてもらう場面でしたが、ここでも解説やおしゃべりをしながら鎌倉権五郎景政へとなっていく様子を見ることができました。

そして、すべてが整うと中幕がすっと落とされ、舞台は一転して『暫』の世界へ。堂々と舞台中央に立ち、見得を切るその一瞬の迫力に、客席全体が圧倒されました。

生徒たちは、その目力と動きに込められた圧倒的な存在感から、舞台芸術の「生きた力」を全身で感じ取っていました。

実はこの日、本校にとってはとても大きなサプライズがありました。「藤娘」の次の「ご挨拶」では、観客の中から希望者を1名募って『暫』の衣裳を着せてもらうという企画が組み込まれていて、なんと本校の1年生が選ばれ、舞台に上がりました!

團十郎さんと同じように貢献の方々に着せていただけました。舞台にも満員の観客にも臆することなく、團十郎さんとの軽妙なやり取りの中、落ち着いて受け答えする姿に、客席からは大きな拍手が送られていました。

この時、会場から質問を受けられて、本校3年生が質問の機会を得ました。「今後どんな作品を歌舞伎で取り上げたいですか?」という問いに、團十郎さんは「特にないですね。音楽高校ですよね?どんなものを取り上げてほしいですか? 提案してもらって南座でかけましょう」とユーモアを交えて返答されて、会場は温かい笑いに包まれました。

終演後、スタッフの方に生徒が舞台に上げてもらった時のことをお聞きすると、「10月初めの博多から続く公演の中で、この日が一番盛り上がりでした。舞台に上がった生徒と團十郎さんの波長がぴったり合っていたように思います。」とのこと。舞台の時も團十郎さんも「今までの中で一番似合っている」とおっしゃっていました。本当にいい経験をさせてもらえたと思います。

今回の団体鑑賞を通して、生徒たちは音楽という枠を超え、日本の芸術の深さと多様な表現の力を肌で感じることができたのではないかと思います。

まさに“本物と出会う”時間となったのではないかと思います。