-

一歩踏み出すGlobal Citizen

紫野高等学校

普通科・アカデミア科

〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町22[MAPを見る]

TEL. 075-491-0221 FAX. 075-492-0968

一歩踏み出すGlobal Citizen

普通科・アカデミア科

〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町22[MAPを見る]

TEL. 075-491-0221 FAX. 075-492-0968

1年生の公共の授業で、当事者意識・SDGsと地域共生の関連性を理解し、住民ひとりひとりが生きがいを持って暮らせる地域社会について考えるワークショップが行われました。

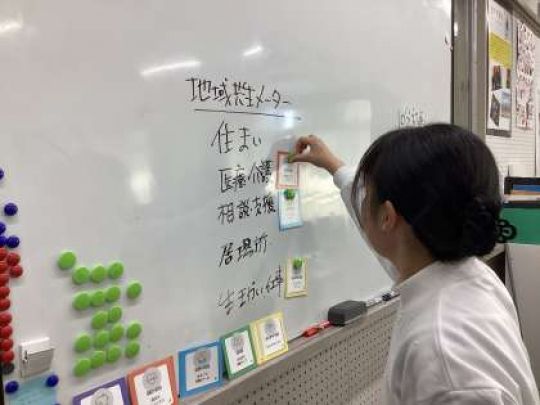

授業では、「※地域共生社会カードゲーム」を教材に、生徒たち自身が疾病・障害・貧困の状態になる疑似体験を通じて、支援の大切さの理解を深めました。

生徒たちは架空のまちの住人として、市民(IT企業、飲食店、兼業農家など)や事業者(介護職、医者、高齢者向け住宅スタッフなど)、行政(市民課、保健福祉課など)の役割に分かれて、12年間で自分を含めた住民全員が誰も取り残されずに「自分らしく生きがいを持って暮らせること」を目指します。

1コマ目の授業では、「私たちが住みたいと思える地域とは何なのか」について、グループに分かれて話合いをしました。

「小さい子どもも高齢者もくつろぐことができる公園がたくさんあるといいよね。」

「防災対策がされていて、自然災害の危険性が低いと安心して暮らせるね」

「ゴミが散らかっていないとか、夜に一人で歩いても大丈夫とか、治安の良さも重要じゃないかな」など、様々な意見がでていました。

2コマ目の授業では、実際にまちのプレイヤーとして地域共生社会を目指して行動をしました。

自分らしく生きがいを持てている度合いはウェルビーイングポイント(Well-being point)という指標で示されます。ゲームの中では現実世界同様に様々なライフイベントが起こり、新たな出会いや出産などでウェルビーイングが上がることもあれば、自分や家族の病気・別離などでウェルビーイングが下がり、疾病・障害・貧困状態になることもあります。

「ライフイベントカードで障害を抱えることになったから、この場所から動けないんだ、誰か助けて。。。」

「うちのチームは障害を抱えている人を助けるのが使命なんだ、一緒に活動しよう!」

このような会話が教室の様々な場所で聞こえ、支援の動きが広がっていました。自分が元気な時はアクションを実行してウェルビーイングを上げられても、ひとたび疾病・障害・貧困状態になると1人で(他者の助けなしで)そこから抜け出すのは難しいこと、自分が幸福な時は他者が困っている状況に気づきにくいこと、他者のWPを上げて助けるのが難しいことに、生徒たちは気が付いている様子でした。

3コマ目の授業では、私たちの住みたい地域や豊かな地域とは何なのか、地域共生社会という考えはなぜ必要なのか、私にできることは何かをグループで振り返りを行いました。その内容についてご紹介します。

「大きな公園、交通の便の良さ、総合病院、商業施設の充実など、ハード面だけではなくて、子どもも高齢者も障害者のそれぞれが困ったときにすぐに対応できる専門家の確保や、困った人がいたらすぐに助けてることができるマインドを持った市民が増えるような教育というソフト面の大切さがわかった。」

「ライフイベントで経験した疾病や貧困や障害は、実際にこれから自分の身に起きる可能性が高いと思う。ライフイベントにはそれ以外にも自然災害や家庭内暴力やヤングケアラー問題などもあると思う。そうしたことがどんな人に起きたとしても、幸せな人生を確保できるようにするために、地域共生社会の実現が重要なのだと感じた。」

「地域の人とのコミュニケーションをこれからとっていきたいと思った。例えば挨拶をしたり町内会のイベントに積極的に参加したりすることで、地域全体で助け合いを求めやすい雰囲気が生まれると思う。」

3回の授業を通じて、「地域共生社会」の意義や、自分が周りに目を向けること・必要に応じて支援すること・自分が困っていたら一人で抱え込まずに助けを求めることの大切さについて、理解を深めている様子でした♪

※「地域共生社会」カードゲームは、厚生労働省と慶應義塾大学からの依頼を受けた株式会社プロジェクトデザインと特定非営利活動法人issue+designが共同開発したものです。本授業では、株式会社プロジェクトデザインの亀井様を講師としてお招きし、授業を実施していただきました。亀井様、本校の教育活動にご協力いただきありがとうございました!